Sensibilisieren statt verbieten

Nanopartikel sorgten in den vergangenen Monaten für Aufsehen. Der Grund dafür ist, dass die Eigenschaften der Materialien, vor allem wie sie auf den lebenden Organismus wirken, oft nicht bekannt sind. In der Schweiz soll nun ein Vorsorgeraster die Risiken fassbar machen.

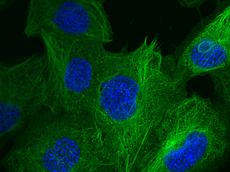

Nanomaterialien sind die verheissungsvollen Zwerge der Zukunft. Auf die Partikel, die ein Milliardstel Meter gross sind, setzen derzeit Materialforscher und Wissenschaftler im Bereich der Elektronik oder Optik. Aber auch in der Medizin und Biologie sind sie etwa als Transportmedium für Medikamente im Körper oder zur Desinfektion (siehe Artikel in ETH Life vom 28.07.2008) von grosser Bedeutung. Der Vorteil von Nanomaterialien ist, dass sie andere Eigenschaften besitzen als das gleiche Material in «normaler» Grösse. Denn Nanoteilchen haben im Verhältnis zu ihrer Masse eine sehr grosse Oberfläche und gleichzeitig eine geringe Anzahl von Atomen und Molekülen. Dadurch kommt es zu Quanteneffekten, die zu veränderten Materialeigenschaften führen. Beispielsweise lässt sich nicht verformbare Keramik verbiegen, wenn sie aus Nanomaterialien hergestellt ist.

Angst als treibende Kraft

Die aufkommende Technologie birgt aber auch potentielle Risiken. Tatsache ist, dass bis anhin noch wenig darüber bekannt ist, wie die synthetischen Nanopartikel über längere Zeit auf lebende Organsimen wirken. Hierfür gibt es nur vereinzelt Testsysteme (siehe ETH Life vom 24.03.09), wodurch die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen für die Beurteilung der Risiken grösstenteils fehlen. Die Angst ist deshalb gross, dass man durch Unkenntnis bei bestimmten Produkten in einigen Jahrzehnten vor denselben Problemen steht, wie sie sich in der Vergangenheit etwa mit Asbest oder den Fluor-Kohlenwasserstoffen auftaten. Deren Auswirkungen erkannte man erst nach Jahrzehnten: Der unsachgemässe Umgang mit Asbest führte zu Asbestlungen, die Akkumulation der Kohlenwasserstoffen in der Stratosphäre zum Ozonloch.

Im Oktober vergangenen Jahres verbreitete das Umweltbundesamt (UBA) in Deutschland eine Presseinformation und eine Informationsbroschüre, in der es verlangt, den Einsatz von Nanopartikeln bei unbekannter Wirkungsweise auf Mensch und Umwelt möglichst zu vermeiden. Die Medien fassten dies als Warnung vor der Nanotechnologie auf. Unter Forschern im Bereich der Nanotechnologie löste das Medienecho ein Sturm der Entrüstung aus. Für Ludwig Limbach, Geschäftsführer der Mikro und Nanoscience Plattform der ETH Zürich, ist die aus seiner Sicht undifferenzierten Pressemitteilung und Berichterstattung reine Stimmungsmache: «Wer vor der Nanotechnologie als Ganzes warnt, müsste auch aus Angst vor der Atombombe die ganze Physik brandmarken.»

Vorsorgeraster zur Selbstkontrolle

Dass das Thema bei Forschen und Politikern präsent ist, zeigt sich auch in der Schweiz: Unter Beteiligung des Bundesamts für Gesundheit BAG und des Bundesamts für Umwelt BAFU, von Wissenschaftlern der ETH Zürich, Eawag, Empa, Universität Bern, EPF Lausanne und weiteren Institutionen erstellte die Firma für Technology and Management Services (TEMAS) AG als Projektleiter ein Vorsorgeraster für Synthetische Nanomaterialien. Durch eine enge Zusammenarbeit entstand nun das Vorsorgeraster, das die Stoffe nach ihrer Schädlichkeit und Anwendung klassifiziert. Dieses liefert jedoch keine Risikobeurteilung, sondern soll ein Instrument für Industrie und Gewerbe sein, mit dem diese ihrer Sorgfaltsplicht und Selbstkontrolle nachkommen können. Deshalb erfasst das Raster nicht nur bestimmte Stoffe, sondern es ist eine Anleitung, mit der die Industrie ihre Materialien oder Produkte, die Nanopartikel enthalten, überprüfen und klassifizieren kann.

Veränderliches Risiko

Bei der Klassifizierung werden die speziellen Rahmenbedingungen, das Wirkungspotential, die Exposition des Menschen und die Umweltbelastung durch Nanopartikel eingeschätzt. Christoph Studer vom BAG betont, dass erst einmal geprüft werde, ob die zu verarbeitenden Materialien überhaupt Nanomaterialien, also kleiner als 500 Nanometer, sind. Wenn sich das bestätige, können die Firmen mit Hilfe des Rasters die möglichen Risiken abschätzen. Beispielsweise wenn eine Firma Dispersionsfarben herstellt: Hier ist in getrennten Rastern zu prüfen, ob und welche Risiken bei der Produktion für den Arbeiter, für den Maler beim Anstreichen und die Menschen, die in den gestrichenen Räumen leben, auftreten könnten. «Werden mögliche Risiken und somit ein Vorsorgebedarf festgestellt, gilt es, diese besser abzuklären und, falls nötig, Massnahmen zu treffen», sagt Studer.

Limbach hält fest, dass man mit Nanomaterialien, die schwer abbaubar und zudem katalytisch aktiv sind, besonders professionell und vorsichtig umgehen sollte. «Man muss Nanopartikel differenziert betrachten.» Zwar hat die Forschung noch nicht ganz geklärt, wie Nanopartikel in den menschlichen Körper gelangen, trotzdem ist klar, dass die Gefahr, die von einem Stoff ausgeht, von seinem Zustand abhängt. Das Vorsorgeraster betrachtet daher Nanopartikel in der jeweiligen Anwendungsform.

Schulung von Firmen

Wichtig ist, dass die Menschen offen über den Umgang mit Nanomaterialien informiert werden – das hat auch für das BAG hohe Priorität. Grosse Firmen wurden in einem Pilotprojekt während der letzten Monate im Umgang mit dem Raster geschult. Das Feedback sei durchweg positiv gewesen, sagt Studer. Durch das strukturierte Raster konnten die Firmen erkennen, wo die grössten Risiken liegen. Manche hätten sogar mögliche Lösungswege vorgeschlagen, um die Risiken in Griff zu bekommen. Ab sofort ist das Raster auf der Website des BAG verfügbar.

LESERKOMMENTARE